Circulation:中国医学科学院胡盛寿等报告了DSG2/DSC2变异相关致心律失常性右室心肌病患者的自然史和临床结局!

时间:2025-04-01 12:08:41 热度:37.1℃ 作者:网络

桥粒钙粘蛋白、桥粒芯蛋白2 (DSG2)和桥粒胶蛋白2 (DSC2)的遗传变异导致一种独特的致心律失常性右心室心肌病(ARVC ),这种疾病的报道仍然很少。

2025年3月24日,中国医学科学院胡盛寿、法国索邦大学Estelle Gandjbakhch、意大利帕多瓦大学Kalliopi Pilichou共同通讯在Circulation在线发表题为“Natural History and Clinical Outcomes of Patients With DSG2/DSC2 Variant-Related Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy”的研究论文,该研究报告了DSG2/DSC2变异相关致心律失常性右室心肌病患者的自然史和临床结局。研究结果表明ARVC归因于主要出现在右心室或双心室疾病中的桥粒钙粘蛋白的变异。多种变异在这些患者中很常见,并与更频繁的临床外显率、更早的疾病发作和不良临床结果相关。

致心律失常性右心室心肌病(ARVC)是一种独特的疾病,其特点是潜在的危及生命的室性心律失常(VAs),特别是在疾病的早期,以及进行性心力衰竭(HF)。编码结构性桥粒蛋白的基因变异,包括磷脂蛋白2 (PKP2)、桥粒蛋白(DSP)、桥粒蛋白(JUP)、DSG2和DSC2,已被证明是ARVC的主要发病机制,而一些非染色体基因,如受磷蛋白(PLN)、结蛋白(DES)和钙粘蛋白2 (CDH2)也见于一些患者。

DSG2和DSC2通过相互附着构成桥粒的粘附核心,因此在心脏细胞水平抵抗机械应力方面至关重要。DSG2和DSC2的变异在2006年首次被报道为ARVC的原因,但在大多数跨大西洋ARVC队列报道中,具有这些变异的患者比例通常< 5%,而PKP2变异构成了大多数(> 40%)。因此,仍保留了由桥粒钙粘蛋白变异引起的ARVC的临床谱仍未完全确定,关于这些患者的自然史和临床结果的知识很少。

ARVC的表型表达包含广泛的范围和异质性,来自基因型/表型关系研究的证据强调不同的基因特异性临床特征和结果。即使在桥粒基因组中,也存在重要的临床差异。PKP2变异个体主要表现为右心室(RV)的纤维脂肪参与,通常伴有VAs,而DSP心肌病的特点是左心室纤维化和间歇性心肌炎症的高易感性。因此,这种疾病最近被重新命名为致心律失常性心肌病。

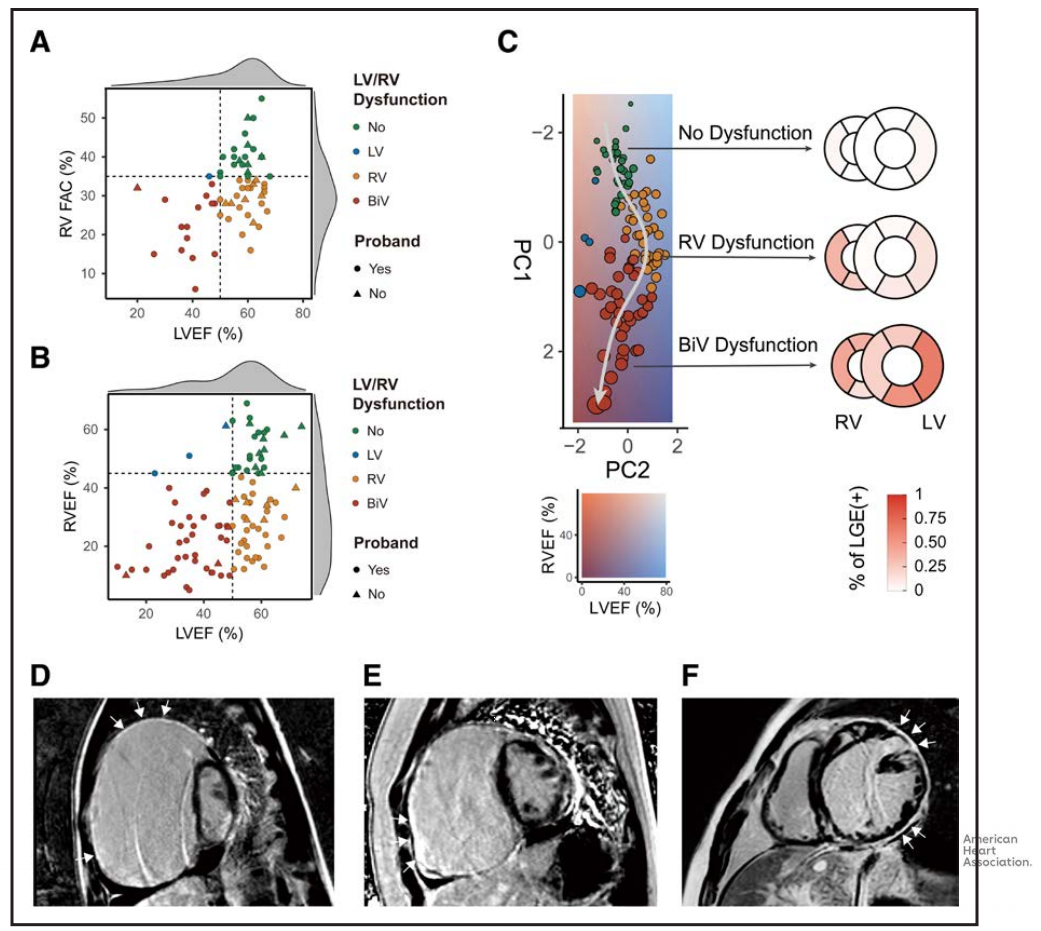

DSG2/DSC2型心肌病的临床和心肌表现(图源自Circulation)

该研究从欧洲和亚洲5个国家收集了DSG2和DSC2变异携带者的基因和临床数据,评估了这些患者的表型特征及临床结局,重点关注心力衰竭和室性心律失常事件。共纳入271例受试者,其中254例携带DSG2变异,中位年龄38岁,男性占62.7%。其中,165例为先证者,200例被确诊为ARVC。共有181例(66.8%)携带错义变异,主要分布在细胞外结构域。值得注意的是,78例(28.8%)携带多种基因变异。在200例确诊为ARVC的病例中,41例(20.5%)在65岁之前发生心原性猝死。在就诊时有左心室射血分数和右心室面积变化分数数据的81例患者中,29例(35.8%)存在单纯右心室功能障碍,16例(19.8%)存在双心室功能障碍。比不进行高强度运动的人相比,进行高强度运动的单变异携带者的发病年龄更小。与单变异携带者相比,多变异携带者更有可能被诊断为ARVC(96.2% vs. 64.8%),并且表现出更严重的左心室功能障碍(44.4% vs. 22.1%)和右心室扩张(88.9% vs. 55.8%)。多变异携带者被诊断为ARVC时的年龄明显小于单变异携带者(中位年龄:33岁 vs. 42岁)。

随访期间,与单变异携带者相比,多变异携带者中终末期心力衰竭和恶性室性心律失常的发生率更高。与携带致病性桥粒斑菲素蛋白2 (PKP2)变异的患者相比,携带DSG2/DSC2变异的患者发生终末期心力衰竭风险明显增加。由此可见,由桥粒钙粘蛋白变异引起的ARVC多见于右室或双室疾病。多种变异在这些患者中很常见,并且与更频繁的临床外显率、更早的发病和不良的临床结果相关。

参考信息:

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.124.072226