神刊发表综述,阐述AML的治疗和研究新进展

时间:2024-12-13 16:01:46 热度:37.1℃ 作者:网络

急性髓系白血病

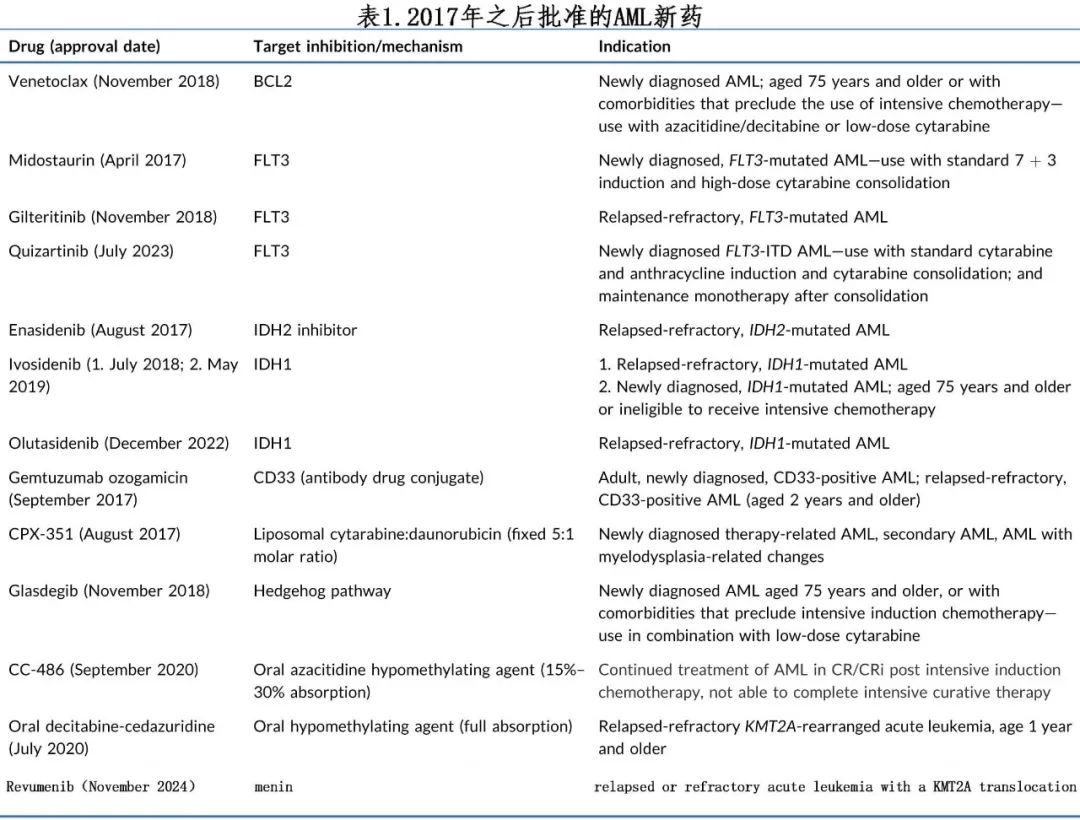

对于急性髓系白血病(AML),前50年的研究主要集中在阿糖胞苷联合蒽环类药物,并在策略方面取得了一定进展,包括异基因造血干细胞移植、大剂量阿糖胞苷、支持治疗措施和急性早幼粒细胞白血病患者的靶向治疗。2017年是AML研究的转折点,此后已有12种不同机制的药物在美国获批治疗AML。此外,口服decitabine-cedazuridine已获批作为骨髓增生异常综合征肠外去甲基化药物的生物等效替代药物,可用于AML治疗;Menin抑制剂、CD123抗体-药物偶联物和其他靶向CD123、CD33和其他表面标志物的抗体也在显示出有希望的结果。

影响因子503分的神刊《CA-A Cancer Journal for Clinicians》是美国癌症协会的旗舰期刊,近日发表综述“Acute myeloid leukemia management and research in 2025”,通讯作者为MD安德森癌症中心Hagop M. Kantarjian教授,作者回顾了AML的一线和后线疗法,并讨论了重要的研究方向。

引言

在过去的50年中,AML的治疗主要是一种中度有效但耐受性较差的标准治疗:阿糖胞苷和联合蒽环类,通常称为7+3方案(或3+7或3+10),包括7-10天阿糖胞苷和3天柔红霉素。后续探索包括:大剂量阿糖胞苷;其他蒽环类药物(多柔比星、米托蒽醌、伊达比星等等);异基因造血干细胞移植 (HSCT) 的进展,包括不同制备方案、不同供者(亲缘、非亲缘匹配、半相合、脐血),以及增强抗白血病作用但仍可减轻移植物抗宿主效应的不同策略;支持治疗(抗菌、抗真菌、止吐、生长因子、输血质量和适应症)的改进。这些在如今被认为是理所当然,但在20世纪80年代早期(本文中部分作者刚开始职业生涯)并非如此,当时抗菌药的选择有限,唯一获批的抗真菌药物为高毒(且效果较差)的原始两性霉素B(无唑类药物、棘白菌素类或脂质体两性霉素制剂),且无抗病毒治疗可用。当时一直在探索,然而与当代相比,几乎是蜗牛的速度。20世纪90年代中国发现全反式维甲酸 (ATRA) 和三氧化二砷对急性早幼粒细胞白血病 (APL) 高度有效,以及gemtuzumab ozogamicin(GO;一种与刺孢霉素结合的 CD33 抗体-药物偶联物)于2002年获批。总体而言虽然取得一些进展,但进展仍显缓慢且有限。

随着2008年 AML 病理生理学的逐渐解开和细胞遗传学正常 AML 全基因组的测序,从而极大地加速了转化-临床研究靶向白血病分子事件的进展,并因此面临如何将靶向治疗快速转化为现代治疗范例的困境。比较7+3联合或不联合新型靶向药物的大型随机试验的传统方法无法适应过多的新型选择,它需要在合理的时间线内检测罕见分子 AML 亚群。这些研究需要数百名患者参与,并且可能需要5-10年才能得出结论——在提供数据时结果可能已经过时。在临床试验中(需要排除许多合并症患者),7+3治疗fit并适合强化疗(年轻/fit)的年龄小于60岁的患者的治愈率≤40%。这些注册试验还排除了既往治疗:例如接受去甲基化药物 (HMA)治疗骨髓增生异常综合征 (MDS) 的患者,其定义预后极差的 AML 亚组,称为经治继发性AML(15%-20%的AML)。60岁以上适合强化疗的患者预后更差,中位总生存期 (OS) 为9个月,5年 OS 率为10%。

在基于 HMA 的表观遗传治疗之前,年龄在70-75岁及以上的患者和不适合强化疗的患者(老年/unfit AML)通常会接受支持治疗或临终关怀,中位 OS 通常<3至6个月。该类患者约占所有 AML 患者的30%-40%(AML 患者的中位年龄为68岁,且许多患者有显著合并症)。如今,经过改进的低强度联合方案为超过三分之二的患者提供了有效且可耐受的治疗,延长生存期并改善生活质量。

AML的新疗法

随着对 AML 病理生理-分子异常的认识突飞猛进,靶向治疗也已进入临床。自2017年以来,美国FDA已批准12种新药用于不同的 AML 适应症(表1):维奈克拉(BCL2抑制剂);3种FLT3抑制剂(吉瑞替尼、quizartinib、midostaurin);2种IDH1抑制剂(艾伏尼布、olutasidenib);1种IDH2抑制剂(enasidenib);GO(CD33抗体-药物偶联物;于2002年获批,2010年撤回,2017年重新获批);口服阿扎胞苷,CPX-351(阿糖胞苷:柔红霉素摩尔比为5:1的脂质体制剂)和glasdegib(hedgehog抑制剂);revumenib(menin抑制剂,2024年11月被FDA批准用于治疗携带KMT2A易位的难治性复发性急性白血病)。此外,口服decitabine‐cedazuridine(高度可吸收生物等效性HMA)获批作为MDS和慢性粒单核细胞白血病的肠外HMA的替代药物,并用于AML(已获得欧洲药品管理局批准,但尚未获得FDA批准)。这种全口服治疗可以减少住院和门诊随访,改善患者生活质量,并降低护理成本。其他有前景的药物包括用于KMT2A重排急性白血病、NPM1突变AML和具有HOX‐A9/MEIS特征的AML(约50%的患者)的menin抑制剂,以及CD123 ADC。

作者简要回顾了影响AML治疗的相关患者和疾病特征,并重点关注可能在几年内成为治疗标准的新治疗手段。

细胞遗传学和分子学异常

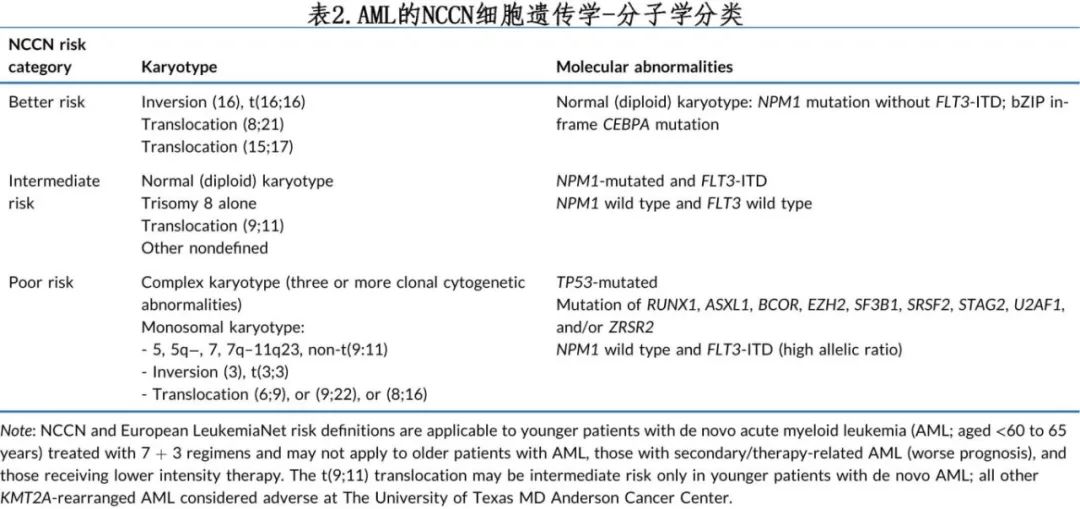

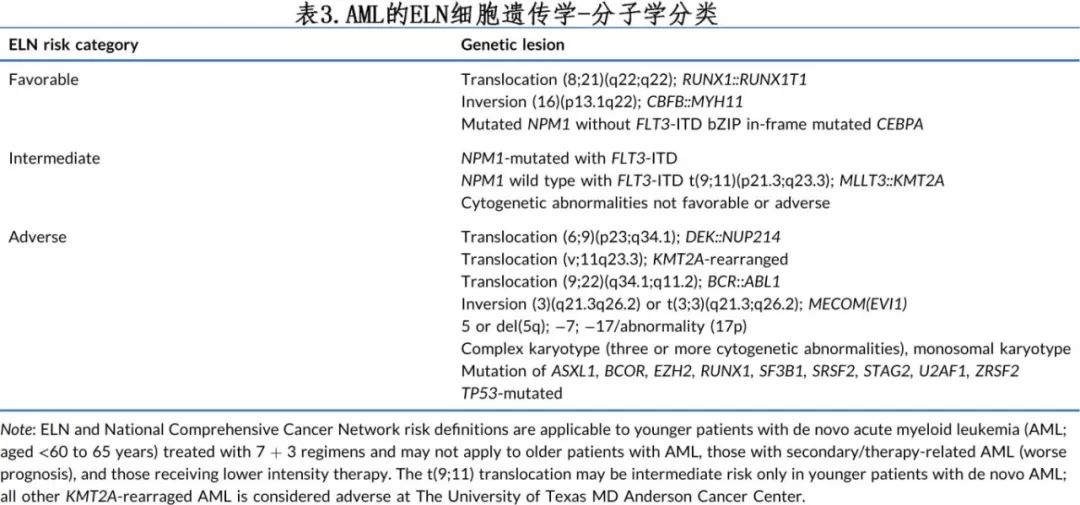

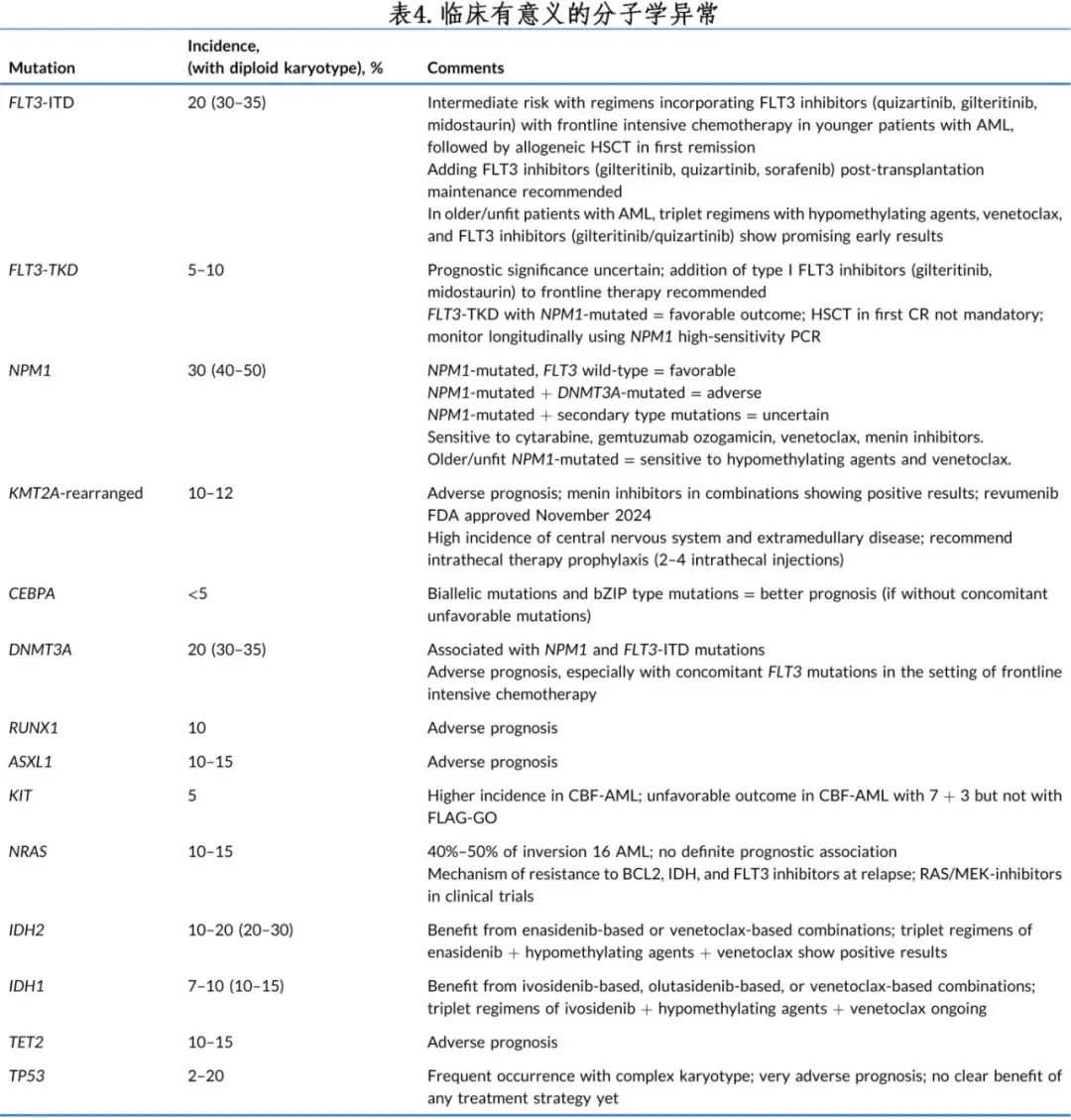

AML中的细胞遗传学-分子学异常(统称为基因组异常)列于表2‐4。

应注意的是,NCCN和ELN分类来自接受7+3强化疗的年轻患者(年龄小于60岁)的数据,可能不适用于接受更强化方案治疗的年轻/fit患者,例如7+3联合靶向治疗(试验正在进行中),或接受7+3或低强度治疗伴或不伴靶向治疗的老年患者(fit或unfit)。此外,尽管性别方面代表性良好,但几乎所有试验均主要包括白人/欧洲后裔患者,而少数民族和其他群体代表性不足,与背景遗传学/基因组学和药物敏感性相关的问题也不明确。

4种细胞遗传学分类为:(1) 预后良好—APL中易位 (15;17)(q22,q21),核心结合因子 (CBF)AML 中倒位16(p13;q22) 或易位 (16;16)(p13;q22) 和易位 (8;21)(q22;q22),(2) 预后中等——多为正常核型(AML的40%-50%),(3) 预后不良——复杂核型(≥3个异常)和易位/倒位3q26(MECOM;MDS1/EV1复合位点),(4) 其他。

二代测序(NGS)在90%的AM患者中发现复发性分子学异常,其中最常见的突变是FLT3、NPM1、DNMT3A、IDH1、IDH2、TET2、RUNX1、TP53、 NRAS、CEBPA和WT1,这些突变可以是单一突变,也可以与其他突变同时发生。其频率取决于患者年龄以及治疗相关AML状态。AML突变可以是预后和/或预测因素,在某些情况下也可作为靶点。

突变的预后价值在中危核型患者中最显著。高危核型(复杂核型,MECOM)的负面影响通常高于突变的影响(但TP53突变通常与复杂核型相关,与单纯复杂核型相比还会使预后进一步恶化)。与低危核型AML相关的突变(如APL中的FLT3;CBF AML 中的c‐KIT、N‐RAS和FLT3)在使用新方案治疗时可能无不良预后。

突变对治疗选择的预测价值可能随着在不同患者组、AML亚组和治疗中进行的更多大规模分析而发展。例如,尽管携带 FLT3 突变的 APL 患者的白细胞/原始细胞计数较高,但在采用 ATRA 三氧化二砷联合或不联合 GO 进行最佳治疗时,其并未引起不良预后,也无需添加 FLT3 抑制剂。

突变的意义取决于多种因素/事件,例如共突变、AML亚型(APL或CBF AML vs 其他)、突变克隆的大小(变异等位基因频率 [VAF])和拟定的治疗(强化、低强度、加用维奈克拉);在确定适当的治疗时必须考虑所有这些因素。此外,突变对特定治疗的预测价值也可能随着在不同患者组、AML亚组和治疗中进行的更多大规模分析而发展。一个简单的类比是在绘画中将突变视为不同颜色,最终画像取决于使用的颜色(突变)、使用它们的方式 (VAF)、其他颜色混合在其中(共突变)以及画笔和风格(经典、印象主义、幻想、抽象、立体主义等——等同于使用的疗法)。在考虑了上述所有因素后,最终的绘画价值还与艺术家联系在一起(Gauguin或Cezanne绘画优于较小名气的艺术家)。同样,AML治疗的最终结局取决于白血病专业知识。

举例说明上述类比:当NPM1突变与其他突变共同发生以及治疗发生变化时,其预后也会发生变化。约30%的AML(正常核型AML中约50%)携带NPM1 突变,在接受强化疗的正常核型 AML 年轻患者中为为预后良好,此类患者可获益于大剂量阿糖胞苷、HMA‐维奈克拉+ GO联合治疗以及基于 menin 抑制剂的治疗方案。NPM1突变 AML 与 FLT3 突变相关时则预后较差(除非纳入 FLT3 抑制剂/allo-HSCT)。NPM1、FLT3和 DNMT3A 三突变与未接受 FLT3 抑制剂治疗的患者的不良预后相关(3年生存率20%;3年累积复发率40%;未获益于allo-HSCT)。

在 ELN 2022 分类中,接受7+3强化疗的年轻患者中的重要突变包括:NPM1无FLT3(预后良好);bZIP结构域中CEBPA(预后良好);ASXL1、BCOR、EZH2、RUNX1、SF3B1、SRSF2、STAG2、U2AF1、ZRSR2 和TP53(预后不良)。值得注意的是,ELN 2022分类不能预测接受 HMA 联合或不联合维奈克拉治疗的老年/unfit AML 患者的生存期。使用4个突变基因(NRAS、KRAS、FLT‐ITD和TP53)的分子分类可预测HMA‐维奈克拉治疗的结局,已纳入 ELN 2024 低强度治疗的分类中;然而该分子标记不能预测三核苷‐维奈克拉方案的结局(未发表的观察结果),从而强调了任何预后评分均取决于接受的治疗。

在2%-20%的 AML 患者中检测到 TP53 突变和/或缺失,在继发性或治疗相关AML以及老年患者中更常见。它们通常与复杂核型 (90%) 和极差的预后相关(除外TP53单等位基因突变、VAF<20%和二倍体核型等不太常见的情况;10%-15%的病例)。

NRAS突变在接受大剂量阿糖胞苷方案治疗的新诊断 AML 患者中预后良好,但是复发性 AML 中的 RAS 通路信号传导突变 (NRAS、KRAS、NF1、PTPN11) 与不良预后相关。在难治性/复发性 AML 中,RAS通路突变可被克隆选择(克隆扩增、突变获得)并作为耐药机制。在基于 FLT3 的一线治疗后,偶尔会发生BCR::ABL1重排AML;因此复发患者应进行检测,因其可能对联合治疗有反应,包括BCR::ABL1酪氨酸激酶抑制剂。

在MD 安德森癌症中心进行的分析中,在考虑复杂的细胞遗传学、患者相关因素和白血病相关因素后,通过多因素分析,在接受强化疗的年轻患者中选择的独立显著突变为NPM1(预后良好)、TP53和PTPN11(预后不良)。随着加入FLT3抑制剂和在首次完全缓解(CR)期应用allo-HSCT,FLT3突变不再是不良预后。在接受低强度方案的老年患者中,NPM1和IDH2(均预后良好)以及TP53(预后不良)具有显著性。

随着新的治疗方法将亚群提升到预后更良好的类别,细胞遗传学-分子学分类也变得更加灵活。例如,在联合化疗BCR::ABL1酪氨酸激酶抑制剂和序贯HSCT的研究中,费城染色体阳性AML与50%的5年生存率相关。在化疗组合中加入FLT3抑制剂将年轻FLT3-ITD AML患者转移到预后中等。随着menin抑制剂联合治疗的更多研究,KMT2A重排AML的预后也可能会改善。

不幸的是,尽管有新的治疗方法,部分不良预后因素仍持续存在:老年人(≥75岁)、不良体能状态、器官功能异常、复杂细胞遗传学、TP53和PTPN11突变以及MECOM融合。

突变的意义以及是否应该靶向,可能取决于突变克隆的显性,将其表示为VAF(突变克隆/总细胞的比值)。但有一个例外情况,那就是FLT3突变克隆,其报告为 FLT3 等位基因比率(FLT3‐ITD曲线下面积/FLT3 野生型曲线下面积)。这可能会引起一些混淆;最近的研究也将 FLT3 突变克隆的大小报告为VAF。

约10%的 AML 患者因胚系突变而被怀疑具有遗传倾向(例如Li‐Fraumeni综合征 [生殖系 TP53 突变;富集于治疗相关、TP53突变 AML 患者] 和 DDX41 突变),可以通过突变(例如AML患者中杂合频率的DDX41奠基突变)或当一个患者和/或家庭中发生多种肿瘤时识别出来。当突变 VAF 较高时(从>40%至50%),特别是当突变在形态学 CR 中以杂合子频率存在时,也需要怀疑。这种突变应该予以认识和证实,因为它们可能具影响治疗:对化疗的耐受性、HSCT相关供者的选择、治疗选择。例如,在DDX41突变患者中,维奈克拉联合化疗可改善结局。病例研究也强调了来那度胺在DDX41突变 AML 中的获益。

细胞遗传学-分子学知识的转化

目前有多种针对分子异常的治疗:包括维奈克拉用于老年/unfit或年轻/fit AML 患者的联合方案;FLT3抑制剂用于FLT3突变AML;大剂量阿糖胞苷、GO、HMA‐维奈克拉或 menin 抑制剂用于 NPM1 突变AML;IDH抑制剂用于 IDH 突变AML;menin 抑制剂用于 KMT2A 重排 AML。目前正在具有 FLT3 样特征的 FLT3 野生型 AML 中探索含 FLT3 抑制剂的治疗方案,具有 HOXA9/MEIS 特征(30%-40%的AML)的 AML 中也在探索 menin 抑制剂。

FLT3 突变含FLT3‐ITD和FLT3‐TKD突变(通常为D835)。在 FLT3 抑制剂时代之前,这些突变在历史上预后不良(特别是如果FLT3‐ITD等位基因负荷较高)。随着FLT3 抑制剂并入一线强化疗方案以及序贯allo-HSCT,情况发生较大变化。I类抑制剂(吉瑞替尼、midostaurin)靶向FLT3‐ITD和FLT3‐TKD突变,II类抑制剂(quizartinib、索拉非尼)仅靶向FLT3‐ITD。

HMA 联合enasidenib 或维奈克拉治疗IDH2 突变AML有效,后者尤其对基于维奈克拉+enasidenib的治疗特别敏感。对于IDH1 突变 AML,HMA+艾伏尼布可能优于HMA+维奈克拉。

联合HMA‐维奈克拉的三药方案(FLT3 突变 AML 中联合FLT3 抑制剂,IDH1/IDH2 突变 AML 中联合 IDH1/IDH2 抑制剂)优于两药方案,但这些药物的骨髓抑制作用也更强(尤其是 FLT3 联合治疗),可能需要优化给药方案(基于诱导第14天的骨髓结果)、缩短维奈克拉的持续时间和调整 FLT3 抑制剂的剂量和给药方案,然后才可能获得临床认可。

KIT突变可预测CBF AML的7+3治疗下预后较差,但如果GO加入大剂量阿糖胞苷(例如氟达拉滨、大剂量阿糖胞苷、GO[FLAG-GO]方案)时,则预后改善。

APL 和 CBF AML 中的 FLT3 突变与白细胞增多相关,但无法预测现代方案的更差结局。因此,添加 FLT3 抑制剂(迄今为止尚未探索)可能对于APL 或 CBF AML 无价值。

在化疗中加入menin抑制剂可改善KMT2A重排AML的预后。Menin抑制剂包括revumenib、ziftomenib、bleximenib和enzomenib。根据AUGMENT‐101试验的结果,revumenib于2024年11月获得FDA批准,用于治疗KMT2A重排难治性复发性白血病。

可测量残留病

可测量残留疾病(MRD)状态越来越重要,新技术可在10-6(而非10-4)灵敏度下检测残留疾病。多色流式细胞术(MFC‐MRD;检测灵敏度,10−4)阳性状态可预测高复发风险(60%–80%),除非发生根治性治疗改变,如allo-HSCT。尽管MFC‐MRD阴性到无法完全预防复发(复发风险仍为30%-40%),但可用于首次CR患者接受allo-HSCT的治疗决策。

逆转录酶定量聚合酶链反应(RT‐qPCR)分析(灵敏度,10-6)通常用于监测 APL和CBF AML,最近还被用于监测携带 NPM1和 FLT3突变的AML。聚合酶链反应 (PCR) 监测 APL 中的PML::RARα融合和 CBF AML 中的CBFB::MYH11融合和RUNX1::RUNX1T1融合可识别早期分子学复发;此时早期治疗干预可能实现高治愈率。发生t(8;21)易位的患者,其MRD阳性可能低于0.1%,但仍能维持CR。

用于检测分子 MRD的标准 NGS panel的灵敏度为1%-2%。最近开发的PCR–NGS方法可定量检测分子MRD,水平为10-5(定性时10-6)。

通过新的高灵敏度试验(RT‐qPCR、PCR–NGS)监测 NPM1和FLT3‐ITD突变可提供信息并预测临床结局。但不同的研究使用各种灵敏度的测定法,需要标准化。NPM1 MRD监测(RTqPCR;灵敏度,10-4)可预测复发和OS。首次CR AML患者allo-HSCT前持续存在 NPM1或FLT3‐ITD分子疾病(靶向,错误编码NGS;灵敏度10-4)预示着复发率更高和 OS更差。2个诱导疗程后NPM1 MRD清除(RT‐qPCR;灵敏度10-5)意味着首次 CR期HSCT缺乏获益(3年OS 79% vs 82%)。当分析仅限于同时发生 NPM1和FLT3‐ITD的 AML时,也证明缺乏获益。Allo-HSCT前或后立即显示FLT3‐ITD清除(PCR–NGS;灵敏度10-6)的患者对移植后吉瑞替尼维持治疗无获益。检测NPM1突变的超灵敏、新型PCR–NGS分析(10-6)目前已在美国上市。

需要强调的是,与显著更敏感的RT‐qPCR和PCR–NGS检测相比,诊断时常用于检测 AML 突变的常规 NGS 分子panel评估CR MRD(灵敏度,1%-2%)并不理想。

可能有助于消除 MRD阳性 AML的干预措施包括HSCT、强化疗、HMA-维奈克拉、针对特定突变或分子靶点的靶向治疗组合(HMA +维奈克拉+FLT3、IDH1/IDH2或menin抑制剂)、包括CD123/CD33抗体治疗的组合和免疫治疗(例如NK细胞治疗)。缓解期持续的MTDN3A、TET2或 ASXL1 突变在预测复发方面有一定意义,但也受到质疑,部分原因在于区分残留克隆造血与残留 AML MRD 的问题。

在AML治疗中纳入新型靶向策略

急性早幼粒细胞白血病

APL(占AML的<10%)的特征为特异性细胞遗传学易位t(15;17)和相关的PML‐RARα分子异常。

ATRA和三氧化二砷治疗APL有效,后将 ATRA与化疗联合而出现AIDA方案(ATRA联合伊达比星)作为标准治疗(至少现在是)。

2001年,MD安德森小组研究了 ATRA联合三氧化二砷(联合或不联合GO)治疗 APL的疗效,证实该无化疗方案高度有效(表5)。随后在几项随机试验中证实,在低危和高危APL(白细胞>10×109/L)中均优于AIDA。ATRA +三氧化二砷可获得10年OS率≥90%,而AIDA方案的OS率为75%。随着经验的积累,诱导死亡率已降低至<5%。

APL的诱导治疗包括 ATRA 45mg/m2每日两次口服给药和三氧化二砷0.15mg/kg每日一次静脉给药。GO(6–9 mg/m2)用于高危 APL(白细胞计数>10x109/L或诱导期间增加至高于此)。在达到 CR后(通常为3-4周;CR后可能需要中断 ATRA-砷剂治疗7-10天,以允许血细胞计数恢复),巩固治疗包括9个月的ATRA(每月给药2周)和三氧化二砷(每日一次共给药5天,每周一次给药4周 [每疗程20剂],每隔一个月给药4个月 [全巩固,80剂];含诱导时三氧化二砷共给药110剂)。GO用于巩固治疗持续的PML-RARα分子MRD,PCR记录的时间为CR后2至≥3个月。这种情况很少见,应至少记录两次,因为可能存在假阳性。低水平PCR阳性可能在诱导CR后立即出现,无需关注。

由于 APL罕见且累积经验有限,作者强调了优化治疗的一些策略:(1)禁止使用粒细胞集落刺激因子(可能使 APL恶化)。(2)诱导期间 ATRA和三氧化二砷可能引起隐匿性液体潴留,导致肺和多器官衰竭(偶尔需要插管、透析)。这种情况经常与分化综合征混淆,但管理方式不同——暂停治疗联合积极利尿。(3) 诱导期间使用类固醇可预防分化综合征(地塞米松每日10-20mg,持续1-2周)。(4) 三氧化二砷的每日总剂量上限为15mg;较高剂量偶可引起肾衰竭。(5) ATRA 可引起重度头痛以及罕见的颅内压升高(视乳头水肿、脑脊液开放压力高),减少 ATRA 剂量和加用乙酰唑胺(125-250 mg,每日2~4次)可能有帮助。如果必须停用ATRA,可改用GO(3mg/m2,每4-6周一次,共5或6次)。(6) 罕见情况下可发生APL相关弥散性血管内凝血,主要为血栓性,伴或不伴出血。伊达比星或 GO 对血栓性弥漫性血管内凝血最有效(ATRA可能使血栓恶化)。相关并发症可参考其他更详细的综述。

核心结合因子AML

CBF AML包括AML伴倒位16(或易位 [16;16])和AML伴易位 (8;21);占成人 AML的12%-15%,占儿童 AML的25%-30%。倒位 16 AML可出现嗜酸性粒细胞增多,易位(8;21)AML可表达CD19。

在7+3序贯3-4个疗程大剂量阿糖胞苷巩固后,CBF AML的治愈率从30%-40%增加至50%。在大剂量阿糖胞苷基础上加用 GO后治愈率可进一步增加至75%。MD安德森对历史上进行的几项研究进行回顾后,使用FLAG‐GO方案(氟达拉滨、大剂量阿糖胞苷和GO)最多6个疗程(3个疗程含GO 3mg/m2)。对于FLAG,加入GO的结局优于加入伊达比星。老年患者采用减量方案接受FLAG‐GO治疗。对FLAG‐GO不耐受的患者和CR时 MRD持续存在的患者,可接受HMA‐维奈克拉和/或 GO治疗。c‐KIT突变情况下加入c‐KIT抑制剂的数据很少,FLT3突变情况下加入FLT3抑制剂的数据也很少。

CBF AML中常见的突变包括c‐KIT(30%)、NRAS(15%–20%)、FLT3(15%)、ASXL2(15%)和ASXL1(10%)。有研究报告,使用7+3方案时c‐KIT或多重突变的预后较差。在一项研究中,520例接受7+3治疗的患者(只有13%接受GO治疗)中CR率为94%,5年OS率为63%。在多因素分析中,高c‐KIT VAF(≥25%)、FLT3‐ITD突变和TET2突变与较差的OS相关;但在FLAG-GO治疗的患者中未确定突变与较差生存率之间存在关联。

年轻/fit AML患者(以及适合强化疗的老年患者)的治疗

大多数关于7+3方案和其他强化联合治疗 AML的文献中患者都较年轻(年龄上限60或65岁),而AML患者的中位年龄约为70岁,因此这些大规模合作试验的已发表结果可能无法很好地转化为真实世界实践。

7+3蒽环类药物-阿糖胞苷方案,大剂量阿糖胞苷巩固,加入GO和腺苷核苷类似物,以及蒽环类药物的选择

目前7+3方案(阿糖胞苷100–200 mg/m2,每日一次连续输注7天;柔红霉素60–90 mg/m2每日一次给药3天,或伊达比星 12 mg/m2每日一次给药3天)是公认的标准治疗。但该方案并不完美,因其在年轻患者可获得40%的长期 OS率,而适合强化疗的老年患者中<10%。

大剂量阿糖胞苷在诱导和巩固治疗中的价值不属于本文讨论。目前也普遍认为,首次 CR期allo-HSCT可改善7+3化疗后预后不佳 AML亚组(中危和高危AML)的结局。

FLAG+伊达比星方案(FLAG‐IDA;20世纪90年代在 MD安德森开发)结合了多种重要的抗AML要素(大剂量阿糖胞苷诱导治疗,加用氟达拉滨,伊达比星代替柔红霉素)。由于骨髓抑制相关副作用,其强度和管理难度均高于7+3,但与7+3相比可能会增加长期生存期。因此该方案需要专门给药,最好在白血病中心。

即使在30多年后,大剂量阿糖胞苷的最佳给药方案仍在讨论中。MD安德森试验纳入大剂量阿糖胞苷1.5–2.0 g/m2每日一次给药,诱导治疗持续5天,巩固治疗持续3天。波兰研究者在7+3中加入克拉屈滨,报告的结果优于单独使用7+3。柔红霉素每日 60mg/m2持续3天与每日 90mg/m2持续3天一样有效,并且更安全。柔红霉素 45mg/m2劣于90mg/m2。伊达比星 12mg/m2每日给药3天与柔红霉素一样有效,且在一些研究中更优。

使用 GO可使细胞遗传学风险低危/中危 AML患者获益。GO 3mg/m2比 6mg/m2更安全,且疗效相当。GO联合强化疗(FLAG‐IDA;克拉屈滨、大剂量阿糖胞苷和伊达比星 [CLIA])和其他靶向治疗的价值是重要的研究问题,但可能会增加骨髓抑制相关并发症的风险。

强化疗联合维奈克拉或其他靶向药物(FLT3、IDH和menin抑制剂)

对于年轻/fit的AML患者,目前的治疗方案包括7+3或更多强化方案(FLAG-IDA, CLIA),联合或不联合靶向治疗。或许很快大多数AML专家会认为7+3仅应与其他治疗手段(GO, 维奈克拉;FLT3或IDH抑制剂)联合使用。

在 MD 安德森,对于年轻/fit患者,FLAG‐IDA或 CLIA会联合维奈克拉(7天诱导治疗,5天巩固治疗)或 FLT3 抑制剂(吉瑞替尼,quizartinib;FLT3突变AML)。也正在谨慎探索在强化疗中加入两种靶向药物的可能性(例如,维奈克拉+GO;维奈克拉+FLT3 或 IDH 抑制剂)。

FLAG‐IDA和 CLIA 联合维奈克拉的一线试验的结果比不联合维奈克拉的历史结果更好。包括在首次 CR 期allo-HSCT 的结局也更好,特别是对于中位或高危患者。在CLIA‐维奈克拉的更新中,在接受治疗的95例患者(中位年龄48岁)中,CR+CR伴血液学不完全恢复 (CR/CRi) 率为95%,MFC‐MRD阴性率为90%,3年 OS 率为73%;HSCT组的2年 OS 率为82%(66%接受移植),非HSCT 组为60%。在FLAG‐IDA‐维奈克拉(68例患者)的更新中,CR/CRi率为96%,MFC‐MRD阴性率为89%,2年 OS 率为75%;HSCT 组的2年 OS 率为80%(57%接受移植),非 HSCT 组为44%。7+3或5+2联合维奈克拉的研究也显示较好的早期结果。

部分年轻/fit的 AML 亚群对强化疗高度耐药,包括 TP53 突变AML、MECOM‐AML和继发性AML;在社区实践中约占 AML 的5%-10%,在转诊至三级中心的 AML 中占20%-30%。理想情况下此类患者应立即转诊接受研究性方法,并单独分析,以进一步剖析与其他 AML 相比,新策略在此类极高危 AML 中的精准获益(预期 CR 率<40%至50%;历史数据中12个月生存率<20%)。

常规使用预防性抗生素(左氧氟沙星/环丙沙星/头孢泊肟酯、唑类抗真菌药、伐昔洛韦/阿昔洛韦)时需要调整维奈克拉的剂量(通常为每日400mg)。与泊沙康唑合用时应减量至每日50mg,与伏立康唑合用时减量至每日100mg,与艾沙康唑合用时减量至每日200mg。当与 艾伏尼布联合给药时应增加至每日600mg(未使用唑类药物的情况下)。

一旦达到达到CR,应为非低危 AML 患者提供allo-HSCT选择;该决定是基于供者可用性、患者体能状态和合并症以及CR 期MRD 状态(理想情况下通过RT‐qPCR或超灵敏PCR–NGS而非 MFC 确定)。不适合allo-HSCT 的患者最多接受4个疗程大剂量阿糖胞苷巩固,并接受HMA‐维奈克拉维持治疗或个体化治疗(例如,如果发生 FLT3 突变,则使用 FLT3 抑制剂)。支持治疗措施见表5。

FLT3 抑制剂的获益已在 AML 一线治疗、HSCT后治疗和后线治疗的数项随机试验中得到证实。在一线 AML 治疗中,2项随机试验包括7+3联合或不联合midostaurin(FLT3突变AML)和7+3联合或不联合quizartinib (FLT3‐ITD AML),显示联合 FLT3 抑制剂可显著改善 OS 并降低复发率。III期 RATIFY 试验随机分配717例年龄小于60岁(中位年龄48岁)的 FLT3 突变 AML 患者接受7+3联合或不联合midostaurin,结果证实midostaurin改善CR(CR率,59% vs 54%;p=0.045)和OS(中位OS,74.7 vs 25.6个月;p=0.009;5年 OS 率,50% vs 42%)。III期 QUANTUM‐First试验将539例FLT3‐ITD AML患者随机分配至接受7+3联合或不联合quizartinib治疗;加用quizartinib未改善 CR 率(两组均为55%),但显著改善OS(中位OS,31.9个月vs 15.1个月;p=0.032;3年 OS 率,50% vs 42%)。真实世界数据也证实了 FLT3 抑制剂在 FLT3 突变 AML 中的价值。

HSCT 后索拉非尼和吉瑞替尼维持治疗可降低FLT3突变AML患者的复发率并改善OS,尤其是对于HSCT前或后为PCR–NGS MRD阳性状态的患者。

在一项西班牙试验中,273例新诊断年轻FLT3‐ITD野生型 AML 患者(年龄≤70岁)随机分配至7+3联合quizartinib(n=180) 或安慰剂(n=93)。加用quizartinib改善生存期(2年 OS 率,63% vs 47%;p=0.004);但该获益仅限于具有 FLT3 样基因组特征的患者(50%的患者),OS、无复发生存期和无事件生存期均有所改善。通过简化、可重现的 FLT3 样标记,联合其他研究结果的确认,可将quizartinib(可能还有其他 FLT3 抑制剂)提供的获益扩大至超越FLT3-ITD AML(AML中25%-30%),即约65%的新诊断 AML 患者(FLT3-ITD突变 AML 和具有 FLT3 样标记的AML)。

多种非FLT3药物也显示可改善 FLT3 突变 AML 的预后:GO、克拉屈滨以及大剂量阿糖胞苷和柔红霉素。

一项研究中151例新诊断 IDH1/IDH2 突变 AML 患者(中位年龄62岁)接受7+3联合ivosidenib(IDH1突变,n=60)或enasidenib(IDH2突变,n=91)。在7+3中加入 ivosidenib 的 CR 率为70%,总缓解率 (ORR) 为78%,3年 OS 率为67%;在7+3中加入 enasidenib 的 CR 率为57%,ORR为74%,3年 OS 率为61%。一项HOVON德国 II 期研究在年轻 AML 患者中比较7+3联合或不联合艾伏尼布/enasidenib,已完成入组。

KMT2A 重排和NPM1突变AML是由HOX基因过表达驱动的,取决于menin‐KMT2A相互作用;破坏menin与KMT2A(menin抑制剂)的结合可逆转该过程。临床前研究已经证明menin抑制剂在 KMT2A 重排AML以及NPM1突变AML、NUP98融合 AML(以及可能的其他 HOXA9/MEIS1 特征) AML 亚群中的活性。单药 menin 抑制剂治疗难治性复发性 AML 的1期和2期试验报告了有前景的活性,ORR为40%-50%,但缓解持续时间较短(3-12个月),除非随后接受allo-HSCT。已报道的严重副作用包括分化综合征(多器官衰竭,偶见死亡;第一个menin抑制剂Revumenib的说明书含分化综合征的黑框警告)和QTc间期延长;可通过中断给药/降低剂量以及羟基脲/阿糖胞苷和类固醇进行降细胞治疗进行管理。在 menin 抑制剂治疗期间发生 MEN1 基因(通常为 M327 和G331)的获得性体细胞突变,可能阻碍药物-W346 残基相互作用(W346残基是 menin 抑制剂与 menin 位点结合的关键),并可能导致 AML 耐药。正在AML(KMT2A、NPM1、NUP98) 和KMT2A重排急性淋巴细胞白血病中进行menin 抑制剂联合化疗联合或不联合维奈克拉治疗,结果令人满意。这些研究的成熟结果(缓解率和持久性、毒性、耐药机制、可能克服 MEN1 突变耐药的新型menin抑制剂)将指导相关确证性试验,从而可能改善几种迄今难以治愈的 AML和急性淋巴细胞白血病亚群的预后。

老年AML患者(或不适合强化疗的年轻患者)的治疗

7+3方案在老年/fit AML 患者中的结局较差,即使耐受良好。Lowenberg等使用7+3,在813例≥60岁新诊断患者(中位年龄67岁)中比较了大剂量柔红霉素90与45mg/m2每日给药共3天,结果CR率为54%-64%,30天死亡率为11%-12%,中位 OS 为7-8个月(3年 OS 率20%),证实大剂量的获益。在未经选择的老年 AML 患者(60-65岁或以上)中采用强化疗方案获得的 CR 率为40%-50%,4-8周死亡率为26%-36%,中位 OS 为4-6个月。70-75岁患者的早期死亡率显著增加,尤其是体能状态为2-4分且存在复杂核型、既往血液疾病、肾功能不全(肌酐1.3 mg/dL)或肺炎/肺部疾病(通过胸部CT扫描)的患者。2010-2017年美国SEER数据反映了真实世界的结果,其中≥60岁患者的4周死亡率为24%-44%,5年 OS 率为4%-18%。因此7+3标准治疗的结果次优,即使在适合强化疗的患者中也是如此,更不用说临界fit或年龄≥70岁患者。普遍的替代方案——支持治疗/临终关怀(2000年前在大多数 AML 患者中的常见做法;中位 OS 2-3个月)也没有吸引力。

20世纪90年代,在老年/unfit AML 患者中评估了较低强度的治疗策略,包括低剂量阿糖胞苷和HMA。1992年,地西他滨在MD安德森重新开发为表观遗传治疗,2007年左右HMA成为老年/unfit AML 的治疗基石,但结果一般。随着维奈克拉的加入而改变,2020年HMA‐维奈克拉成为老年/unfit患者的新标准治疗。

临床前和1-2期试验证实了维奈克拉的疗效,HMA‐维奈克拉的单臂试验也显示出良好前景。VIALE‐A III期试验随机分配431例≥75岁不适合强化疗的患者(2:1随机)接受阿扎胞苷‐维奈克拉(n=286) 或阿扎胞苷(n=145)。加入维奈克拉显著改善OS(中位OS,14.7 vs 9.6个月;p<0.001)、CR/CRi率(66.4% vs 28.3%;p<0.001)和 CR 率 (29.7% vs 17.9%;p<0.001)。但长期随访报告称,阿扎胞苷‐维奈克拉的3年OS率仅为25%。这种新的老年/unfit AML 标准治疗是一个重要的进步,有时毒性低于强化疗,但仍需进一步改善。

在HMA‐维奈克拉研究之前,基于低剂量阿糖胞苷和腺苷核苷类似物的抗AML疗效,研究探索了较低强度的氯法拉滨方案,随后探索了克拉屈滨+低剂量阿糖胞苷联合HMA(三核苷治疗)。在248例接受治疗的患者(中位年龄69岁)中,ORR为66%,4周死亡率为2%,中位 OS 为12.5个月(二倍体核型:中位 OS 为19.9个月;2年 OS 为45%)。其他研究也报告了相似治疗方案的结果。

尽管最初的HMA‐维奈克拉试验使用21天至28天的维奈克拉给药方案,但最近的研究表明,较短的维奈克拉给药持续时间(每个疗程7-14天)可能同样有效且毒性较小。从而允许开发更安全的三联治疗方案。

随着数据使用HMA‐维奈克拉的成熟,以及基于三核苷方案的疗效,MD安德森小组探索了三核苷+维奈克拉方案(克拉屈滨‐阿糖胞苷‐维奈克拉与阿扎胞苷/地西他滨‐维奈克拉交替使用)。在141例接受治疗的患者(中位年龄68岁)中,CR/CRi率为85%,MFC‐MRD阴性率为78%,8周诱导死亡率为3%,4年 OS 率为52%(首次 CR期allo-HSCT 的患者为79%,未移植的患者为42%)。该研究证实三核苷+维奈克拉方案的获益及其与强化疗相比在老年AML(fit 或unfit))中的疗效,有助于将其确立为新的标准治疗。

2020年7月,一种完全可吸收的地西他滨口服制剂被批准作为MDS/慢性粒单核细胞白血病的HMA治疗。目前可用于AML,以提供全口服治疗方案(地西他滨、维奈克拉加其他口服靶向药物)。口服可吸收地西他滨与获批的口服阿扎胞苷不同(吸收率15%;获批用于首次达到CR且无法完成完全治愈性治疗的AML的维持治疗)。阿扎胞苷的完全可吸收制剂也可能很快上市。

HMA联合FLT3 或 IDH 抑制剂也报告了阳性结果。临床前研究表明,FLT3抑制剂和维奈克拉之间具有协同作用,因此进行了HMA、维奈克拉和 FLT3 抑制剂三药治疗的试验。在30例新诊断FLT3 突变老年患者(中位年龄71岁)中进行AML 患者接受阿扎胞苷(7天)、维奈克拉(14天)和吉瑞替尼(80 mg给药14天)三药方案后,CR率为90%,缓解者的MFC‐MRD阴性率为93%(PCR–NGS MRD阴性率65%),1.5年 OS 率为72%。该三药方案具有骨髓抑制作用,需要将维奈克拉‐吉瑞替尼的诱导治疗时间缩短至14天。在巩固疗程期间,阿扎胞苷减量至5天,维奈克拉减量至7天;吉瑞替尼每日80mg连续给药。

HMA、维奈克拉和IDH抑制剂的三药方案很有前景。28例新诊断IDH 突变AML患者口服地西他滨、维奈克拉和适用的IDH1/IDH2抑制剂后,CR率为90%-100%,MRD阴性率为80%-93%,1.5年 OS 率为75%。由于艾伏尼布(CYP3A4诱导剂)和维奈克拉的相互作用(导致维奈克拉曲线下面积减少),该方案中的维奈克拉增加至每日600mg(无唑类预防的情况下)。

考虑到潜在的累加性骨髓抑制,开发HMA+维奈克拉+两种其他靶向治疗的潜在更有效的四药方案较为困难,但如果维奈克拉减量至7天方案则可能是可行的。

在一线和挽救治疗研究中,menin抑制剂的经验正在迅速发展,从单药治疗转变为 KMT2A 重排、NPM1突变和NUP98融合 AML 的联合治疗。一项研究中,接受地西他滨、维奈克拉联合口服治疗的所有9例难治性 AML 患者(KMT2A重排、NPM1重排或 NUP98 重排;既往中位3线治疗)均获得缓解。在26例新诊断KMT2A重排 (35%) 或NPM1突变 AML(65%) 患者(中位年龄70岁)中,revumenib(113–163mg/天)联合阿扎胞苷(7天/疗程)和维奈克拉(每日给药)获得69%的CR、88%的复合CR、85%的MRD阴性状态,1年 OS 率为62%(3例复发,6例死亡)。

CPX-351可作为继发性 AML 的一线治疗药物。该批准是基于一项 III 期试验,该试验将309例继发性 AML 患者随机分配至 CPX-351 组或7+3组,并证明 CPX-351 可改善OS(HR=0.69;p=0.005)、CR率 (38% vs 26%;p=0.035) 和 CR/CRi 率(48% vs 33%;p=0.016)。接受 CPX-351 后达到 CR 的患者接受allo-HSCT 的频率更高 (20% vs 12%)且HSCT后 OS 更长。有研究正在经治继发性AML老年患者中探索CPX-351联合GO、维奈克拉和其他靶向治疗。

基于一项比较低剂量阿糖胞苷联合或不联合Glasdegib的II期试验(联合 Glasdegib 可改善 CR 率和OS),FDA批准 Glasdegib 用于治疗不适合强化疗的 AML/高危 MDS 患者。一项近期 III 期随机试验(BRIGHT AML 1019)纳入新诊断AML,含两个队列,对比7+3+ Glasdegib和7+3+安慰剂,以及阿扎胞苷+Glasdegib对比阿扎胞苷+安慰剂,未显示 glasdegib 有生存获益,因此挑战了glasdegib 在 AML 治疗中的作用。

维持治疗

一项3期关键试验(QUAZAR AML‐001)确认了AML中维持治疗有效。该试验随机纳入472例首次缓解期<4个月且无法完成治愈性治疗的老年患者(中位年龄68岁),随机分配接受口服阿扎胞苷每日300mg(每疗程14天)(n=238)或安慰剂(n=234)。口服阿扎胞苷维持与较长的中位生存期相关(24.7个月vs 14.8个月;P=0.0009)。但这种维持是否有利于年轻患者(完成强化疗巩固或HSCT后)或特定AML亚型尚不清楚。

HOVON97试验将116例老年CR患者随机分为两组,分别接受阿扎胞苷50mg/m2(每日皮下注射、每月5天共持续12个月;n=56)或观察(n=60)。阿扎胞苷组12个月无病生存率为64%,而观察组为42%(p=0.04)。

在 MD 安德森,为首次CR期不适合allo-HSCT 的患者提供HMA‐维奈克拉治疗2年。还根据 AML 分子特征考虑其他靶向治疗(目前为FLT3、IDH1/IDH2和 menin 抑制剂)(表1)。接受allo-HSCT 的患者也可考虑在移植后接受相似的维持/靶向治疗。

文献中的经验如何转化到真实世界?

对 US SEER 数据(代表肿瘤社区实践中的 AML 结果)的分析表明,其结果比单中心和协作组试验中报告的结果差,多种因素可以解释结果的差异:试验中选择更好的患者;排除老年患者、经治继发性 AML 患者以及体能和器官功能障碍患者;提供的治疗方案(研究性vs 标准);支持治疗措施/能力;以及白血病治疗经验。SEER数据表明,自2000年以来,生存率显著改善,尤其是在更容易治疗的 AML 中,例如APL(5年生存率≥60%,ATRA 和三氧化二砷)、CBF AML(5年 OS 率,联合 GO 和大剂量阿糖胞苷时≥50%)和年轻AML。然而,即使在2000-2017年期间,de novo AML 年轻患者(40-59岁)的4周死亡率仍高达27%,5年 OS 率仅有40%;在≥70岁患者中,4周死亡率为45%-50%,5年 OS 率<5%。在比较学术中心与社区肿瘤中心、国家癌症研究所指定的癌症中心与其他癌症中心治疗的患者诱导死亡率和总体结局的研究中,也报告了类似的结果,从而证实了白血病专业知识和获得先进支持治疗的意义。

异基因和自体造血干细胞移植

随机试验的meta分析显示,首次CR 期allo-HSCT 具有显著的生存优势。一项 MRC 研究报告,如果考虑到后期 HSCT 的获益,则化疗与首次 CR 期allo-HSCT 的 OS 相似。由于维奈克拉以及 FLT3 和 IDH 抑制剂的可用性,首次CR期allo-HSCT的价值也需要不断重新评估获益与风险。对于老年 AML 患者,新的、更有效的疗法的出现诱导更高的深度缓解率和更小的毒性,导致更多的老年患者转诊至HSCT,从而使该人群的OS稳步延长。

allo-HSCT应是连续治疗方法的组成部分,包含化疗、靶向治疗和 HSCT 后维持治疗。HSCT 后降低复发风险的潜在策略包括HMA‐维奈克拉;FLT3、IDH和menin 抑制剂;重复连续供者淋巴细胞输注等。

在美国,自体HSCT在AML中已被大量放弃(除了第二次 CR 的 APL 和 CBF AML)。而在欧洲,首次 CR 时仍将其用作强化疗巩固治疗的替代方案。西班牙最近对1300例首次CR期AML患者进行自体SCT (n=658)或继续化疗(n=652)的分析表明,自体SCT对年轻患者(小于65岁:中位OS,153 vs 71个月;P=0.02)有获益。在过去,输注的自体细胞可能被残留AML疾病污染,未来的研究可以探索使用MRD阴性输注进行自体HSCT的价值。在 MD 安德森,第二次CR的APL或CBF AML 患者以及分子学MRD阴性时采集的干细胞偶尔会进行自体HSCT。

一线后治疗

难治性复发性 AML 有多种选择,其获益取决于 AML 类型、既往治疗、既往HSCT、首次 CR 持续时间和难治性的定义。

APL 的后续治疗通常包括 ATRA 和三氧化二砷的长期治疗以及加用 GO 和化疗。通常需要考虑患者是否已接受充分的 APL 一线治疗(答案通常为否)和使用的一线治疗。优化APL后线治疗的治愈率通常较高。对于首次持久缓解(1-3年)后复发的AML和二线治疗(FLAG‐GO和自体或异基因HSCT)的CBF AML,治愈率也很高。

其他AML亚组的后线治疗结果取决于具体情况。例如,患者通常因为第14-21天的骨髓分析显示AML原始细胞而被认为对一线7+3治疗难治,该原始细胞可能在随后的骨髓分析中解决(无需额外治疗),或者对后线治疗序贯HSCT反应良好。对于首次缓解≥2年后复发的患者,在有效治疗下的潜在治愈率为30%-50%;相比之下,对于一线治疗FLAG-IDA–维奈克拉或CLIA –维奈克拉后出现真正AML耐药的患者,以及在7+3后复发且首次短期缓解<6-12个月的患者,治愈率<20%。

通常会被遗忘的是,在低疾病负担(骨髓原细胞<20%)的情况下,最佳的AML挽救治疗是allo-HSCT。allo-HSCT的潜在治愈率为10%-20%。移植专家不愿意为这些患者提供HSCT,除非能达到CR和/或MRD阴性状态,这通常是不可能的,因为这样的患者进行移植可能会降低HSCT中心的成功率。

更常见的情况是,尽管一线治疗有效但发生真正耐药的AML患者,其疾病表现出不量特征(复杂核型,TP53或其他不良突变,无可靶向突变)。考虑到极差预后,这些患者应该接受试验性治疗或姑息治疗。

所有复发患者均应进行突变再分析,以评估既往治疗未排除的持续性或新发突变(NPM1、FLT3和 IDH1/IDH2 突变;KMT2A和 NUP98 融合)。然后对此类患者进行包括靶向治疗在内的联合治疗。

对于在7+3方案治疗期间疾病进展的年轻患者中,可根据首次 CR 持续时间确定治疗。如果 CR 持续时间超过6-12个月,FLAG‐IDA‐维奈克拉或CLIA‐维奈克拉可诱导高 CR 率,常桥接allo-HSCT,并可能治愈;如果 CR 持续时间少于6-12个月,挽救治疗包括HMA‐维奈克拉或三核苷联合治疗,可能包括添加试验药物。第二次或第二次以上复发的患者可接受 I 期和 II 期临床试验。

所有达到后线缓解或微小病变(骨髓原始细胞< 20%)的患者均应考虑立即进行allo-HSCT(尽管 HSCT 专家有些不愿意),并告知其现实中的低治愈率和 HSCT 风险。

其他试验性疗法正在难治性/复发性 AML 中进行。AML表面抗原 (CD33、CD123、CD70、CLL1/CLEC12a) 可能以非结合抗体(迄今为止无效)、与毒素结合的抗体或双特异性 T 细胞或 NK 细胞衔接抗体为靶标。已证实与毒素结合的抗体具有疗效:包括 GO 和 tagraxofusp 以及pivekimab sunirine(靶点CD123)治疗母细胞性浆细胞样树突状细胞肿瘤。Pivekimab和 tagraxofusp 正在与化疗联合治疗AML。通过靶向 AML 表面抗原的抗体(CD45靶向抗体,例如Iomab‐B[由抗 CD45 单克隆抗体和碘-131有效负载组成的放射治疗] 或90Y‐BC8‐DOTA[钇-90标记的抗 CD45 抗体])递送放射性同位素已显示出前景。一项评价Iomab‐B与医生选择的挽救治疗的 III 期试验未达到主要终点。旨在靶向 AML 细胞 (CD33、CD123、CD70) 的双特异性 T 细胞结合抗体研究正在进行中,报告了中度疗效(缓解率为20%-30%)和副作用(细胞因子释放综合征)。迄今为止,自体和异基因CAR-T 细胞治疗 AML 的经验均不佳。

患者倡导者的观点和声音 (A.L.)

靶向药物使 AML 的治疗模式从以化疗为中心的方案转变为精准治疗,这些新型治疗根据遗传性白血病特征(细胞-遗传-分子)和患者临床表现(年龄、体能、器官功能)个性化调整。鉴于研究的快速进展和疾病的侵袭性,新获批的药物/策略的获益和积极结局应迅速转移到真实世界,包括癌症社区实践和医疗中心,以改善生活质量,并为比目前临床试验中治疗的更多患者提供长期生存/更高的治愈率。更大的研究转化速度将积极影响更多 AML 患者的生活,而非仅仅试验中的少数患者 (5%-10%)。

新的治疗方法也有其自身的副作用和毒性(例如FLT3、IDH和 menin 抑制剂的分化综合征;器官功能障碍;药物相互作用等),因此需要在真实世界实践中快速识别和优化管理这些毒性。

一些标准检测(细胞遗传学分析;分子检测;通过更新、更精确的方法进行治疗期间 MRD 监测)对于告知最佳靶向治疗决策至关重要,但通常无法及时在社区实践中获得[3-5天])。因此在获得关键检查结果之前,可开始常规诱导化疗,以避免危及生命的并发症。对于克服选择最有益治疗时的实际障碍,改善癌症医疗保健中心的此类基础设施至关重要。

AML 治疗的高成本给许多可能仍未接受治疗或治疗不充分的患者带来了经济障碍,因为 AML 药物无法负担。必须设计具有成本效益的策略,使这些药物可用于整个人群,包括美国和其他国家的易感患者(老年、残疾和社会经济地位低),而非少数幸运的人选择性使用。

在首次缓解的高危 AML 患者中,目前认为更大比例的患者接受allo-HSCT,因为其比20世纪80年代早期明显更安全。如今,年龄更大、健康的患者(高达75岁)也可能是allo-HSCT的潜在候选者。更广泛的患者可以接受自单倍型和非亲缘供者的干细胞,可获得更好的制备方案、支持治疗、减低强度预处理方案以及移植物抗宿主预防和治疗。然而HSCT也与疾病复发率和发病率/死亡率较高相关,可能超过获益。鉴于在过去十年中开发的突破性疗法的范围和准确测定 MRD 的新技术,AML的管理可能会逐渐远离复发风险较低患者的HSCT,并逐渐转向越来越有效的靶向治疗组合。

如今后线策略提供的治愈希望极低,一线疗法仍有严重的创新差距。所有研究工作应迅速联合起来,以优化一线治疗;一旦可用,将所有新型靶向药物纳入一线治疗方案;使用更精确的技术评估MRD;并优化关于需求、时间和更好 HSCT 程序的知识,以决定 HSCT 与非 HSCT AML 治疗的风险和获益。

从患者的角度来看,最后一点是心理社会支持。许多 AML 患者长途旅行甚至搬迁6-12个月到附近的白血病专业中心。与大家庭的疏远和当地网络的支持可能会影响他们的观点和决定。加强社会心理支持(精神病咨询、社会工作者和个案管理人员的支持,以澄清保险问题、药物、住房等)可以帮助患者保持乐观情绪,提高治疗依从性。

总结

5-10年前研究的几种靶向治疗已是当今 AML 一线和挽救治疗常规标准治疗的一部分,包括维奈克拉、FLT3抑制剂(吉瑞替尼、quizartinib、midostaurin)、IDH抑制剂 (艾伏尼布、enasidenib、olutasidenib)、GO和口服HMA。通过现有的新型治疗方式,与靶向治疗相比,强化疗与靶向治疗更好地联合治疗可为年轻/fit AML 患者提供可能高于7+3的治愈率,并且与靶向治疗相比,强化疗与靶向治疗更好地联合治疗可改善老年/unfit AML 患者的预后。目前仍在研究有前景的靶向治疗,包括menin抑制剂、CD123抗体、NK细胞治疗、MDM2降解物、RAS抑制剂和其他。随着这些新研究成熟并成为潜在的新标准治疗,它们将再次实现AML诱导、巩固、维持和围HSCT期/HSCT后治疗策略的重新洗牌。加快研究速度也可能需要创新性统计设计,包括使用具有贝叶斯推论的单臂试验、与当代历史对照进行比较(倾向性评分匹配、综合对照组、真实世界数据)以及长期结局的替代终点(达到 MRD 阴性状态)。

参考文献

Kantarjian HM, DiNardo CD, Kadia TM, et al. Acute myeloid leukemia management and research in 2025. CA Cancer J Clin. 2024; 1-22. doi:10.3322/caac.21873